Der Sieg Christi

2d. Die Gemeinde, die die Lehre Isebels gewährte

Einleitung

Das längste der sieben Sendeschreiben ist an die Gemeinde in Thyatira gerichtet. Zum Vergleich: Smyrna enthält 4 Verse. Pergamon enthält 6 Verse. Der Brief an Thyatira ist mit 12 Versen am aufschlussreichsten.

Daraus könnte man annehmen, dass Thyatira als Stadt sehr bedeutend sei. Doch das Gegenteil ist der Fall! Als Gemeinde hingegen, lag sie Jesus am Herzen.

Geschichtlicher Hintergrund zur Stadt Thyatira

Von allen sieben Städten wissen wir geschichtlich über Thyatira am wenigsten. Die Stadt lag in einem langestreckten Tal zwischen Pergamon und Sardes, an der Strasse, die nach Philadelphia und Laodizea weiterführte. Es gab weder Höhen noch Hügel, auf denen Festungen aufgestellt werden konnten. Trotzdem war in Thyatira eine Kompanie mazedonischer Truppen stationiert, um Pergamon (die Hauptstadt Asiens) vor Angriffen vom Landesinnern her zu schützen. Seit 190 v. Chr. lag Thyatira in römischen Händen. Archäologisch gesehen ist die Stadt uninteressant, da darüber gebaut wurde und nur ein paar Steine übrigblieben.

In religiöser Hinsicht spielte die Stadt keine besondere Rolle. Es gab dort weder eine Kultstätte des Kaisers, noch bekannte griechische Götter, die verehrt wurden. Allerdings war auf den Stadtmünzen der Heldengott Tyrimnus abgebildet, der mit Axt und Keule auf einem Pferd sass. Das Sambathe-Orakel gehörte zu den wenigen Besonderheiten, über das es von Thyatira zu berichten gab. Eine jüdische Prophetin soll dort den Vorsitz geführt haben.

Thyatira war in erster Linie eine reiche Stadt. Sie war ein bedeutender Handelsplatz an dem vor allem die Färberei und der Handel mit Wollwaren eine grosse Rolle spielte. Es wurde Wolle, Leder, Leinen, Bronze und anderes hergestellt. Die Purpurhändlerin Lydia stammte aus Thyatira, die durch die Predigt des Paulus zum Glauben kam (Apg 16,14-15).

Es gab dort auch eine grosse Anzahl von Handwerkszünften, zu denen sich viele Geschäftszweige aus wirtschaftlichen Vorteilen zusammenschlossen. Die Zünfte waren gekennzeichnet durch ihre ausgefallenen Feste mit Trink- und Lustgelagen und durch ihre Opferungen, die man für die Götter darbrachte. Vielleicht könnte man diese Zünfte mit unseren heidnischen Festen, wie z. B. die Fastnacht oder das „Sechseläuten“ in Zürich vergleichen. Wer nicht ein Mitglied dieser Zünfte war, konnte kaum Arbeit finden. Z. B. ein Bäcker hatte nicht genügend Einkommen, wenn er nicht der Zunftbäckerei angeschlossen war. Jede Zunft hatte eine Gottheit, d. h. einen Patron, dazu auch ihre eigenen saisonabhängigen Festen. Zu den Zunftfesten zählten Mahlzeiten, sexuelle Ausgelassenheit und Götzenopfer.

Es ist daher verständlich, dass es Christen besonders schwer hatten, sich von diesem weltlichen Treiben abzusondern. Später, im 2. Jahrhundert lehrten viele christliche Lehrer, dass Gläubige unter keinen Umständen diesen Zünften beitreten sollten. Als jedoch die Offenbarung geschrieben wurde, da kämpften die Christen noch mit diesem Dilemma. Dies führte zu grossen Spannungen in der Gemeinde, da die einen dafür und die andern dagegen waren. Obwohl die Gemeinde durch keine Verfolgungen bedroht war, so hatte sie doch gerade dadurch grosse Anfechtungen. Die Frage ist: Wie weit würden wir Christen heute Kompromisse eingehen, wenn es um einen Arbeitsplatz und um unseren Lebensunterhalt geht?

Die Stadt mag für uns heute unbedeutend sein, doch für Jesus war sie das keinesfalls. Jesus ist nicht bloss an New York, London oder Paris interessiert, sondern auch an kleinen Städten wie St. Gallen. Auch die Probleme der Gemeinde waren keinesfalls unbedeutend. Der Brief beginnt mit den Worten: „Hier spricht der Sohn Gottes!“ Jesus beschreibt sich selbst und erklärt, dass er Augen hat wie eine Feuerflamme und Füsse wie glänzendes Erz. Was ist damit gemeint? Als Sohn Gottes ist Jesus fähig mit seinen Augen alles zu sehen, ja sogar Nieren und Herzen der Menschen zu erforschen (V. 23). Seine Augen sind jedoch voller Entrüstung und Empörung über das was sich abspielt in der Gemeinde zu Thyatira. Seine Füsse sind bereit, alle niederzustampfen und zu Asche werden zu lassen, die sich der Verführung der Isebel weiter hingeben. Die Gemeinde hatte aber auch seine ganz grossen Stärken und wird zuerst einmal dafür gelobt.

Was sind die Stärken der Gemeinde?

Werke (ἔργον)

Es ist hier nicht bloss von einem guten Werk die Rede, sondern gleich von vielen guten Werken. Es ist ein Segen für jede Stadt, in der es eine örtliche Gemeinde gibt, deren Glieder viele gute Werke tun. Paulus ruft die Galater auf: Galater 6,9-10. Petrus sagt in seinem ersten Brief: 1. Petrus 2,11-12. Jesus ermahnt: „So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, den in den Himmeln ist, preisen“ (Mt 5,16).

Liebe (ἀγάπη)

Hier ist von der göttlichen Liebe (Agape-Liebe) die Rede. Die göttliche Liebe beginnt dort, wo die menschliche Liebe aufhört. Das heisst, sie bittet sogar für ihre Feinde (Mt 5,44)! Sie ist bereit ihr Leben hinzugeben, um die Liebe des andern zu gewinnen. Offensichtlich war diese Agape-Liebe in der Gemeinde zu Thyatira vorhanden. Die beharrliche Liebe erhält eine Gemeinde am Leben und spornt alle an zu guten Werken (Hebr 10,24). Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu (1Petr 4,8).

Glaube (πίστις)

Die Definition von Glaube ist vielfältig: „Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen“ (Hebr 11,6). „Der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht“ (Hebr 11,1). Glaube bedeutet aber auch, Gott beim Wort nehmen (Mk 1,15), Gottes Wort gehorchen z. B. indem ich mich taufen lasse, wie es in der Bibel für alle angeordnet wird (Mk 16,16). Abraham zeigte seinen Gehorsam gegenüber Gott dadurch, dass er von Ur in Chaldäa auszog (Hebr 11,8), dass er an Gottes Verheissung trotz seines hohen Altars glaubte, nämlich einmal Nachkommen wie Sand am Meer zu haben (Röm 4), dass er auf den Herrn vertraute, selbst dann, als er seinen Sohn Isaak opfern sollte. Es ist ganz klar, dass sich niemand mit Werken vor Gott gerecht sprechen kann, oder sich gar den Himmel abverdienen kann. Es heisst aber ganz klar im Jakobus 2,26, dass der Glaube ohne Werke tot ist! In der Gemeinde von Thyatira war dieser tatkräftige Glaube offensichtlich vorhanden.

Dienst (διακονία)

Auch im Dienen wurde die Gemeinde gelobt. Sie waren offensichtlich nicht bloss Stuhlwärmer. Die Gläubigen in Thyatira erkannten ihre Talente und setzten sie auch selbstlos ein (1Petr 4,10). Gläubige, die mit ihren unterschiedlichsten Gaben der Gemeinde dienen, sind ein Segen für alle und müssen gelobt werden. Jesus sagt: „Wer unter euch gross sein will, der lerne ein guter Diener zu sein!“ (Mt 20,26). Das ist es, was in den Augen Jesu zählt und als etwas Grosses gilt. Darum gilt es auch für uns, gute Diener zu sein wie die Gläubigen in Thyatira!

Ausdauer (ὑπομονή)

Auch die Ausdauer fehlte in der Gemeinde zu Thyatira nicht. Ausdauer im Glauben zählt zu den wichtigsten Eigenschaften, die wir als Christen besitzen können. Viel zu viele Menschen fangen im Glauben zwar gut an, aber wenn Versuchungen und Prüfungen über sie kommen, dann werden sie mutlos und müde (Mt 13,21-22). „Darum wollen auch wir ... mit Ausdauer laufen im Wettkampf, der vor uns liegt ...“ (Hebr 12,1).

Schliesslich lobt Jesus die Gläubigen in Thyatira dafür, dass sie diese erwähnten Tugenden pflegen und sie sogar vermehren lassen. Den Ephesern musste Jesus ans Herz legen, zur ersten Liebe zurückzukehren. Die Werke der Gläubigen in Sardes findet Jesus nicht gut genug. Doch im Brief an Thyatira lobt Jesus die Glieder dafür, dass sie in ihren Werken täglich Fortschritte machen. Was für ein grosses Lob und was für ein gutes Zeugnis, dass Jesus hier dieser Gemeinde ausstellt! Keine andere Gemeinde hat so viel Lob empfangen! Die erwähnten Eigenschaften gehören zum gesunden Wachstum einer örtlichen Gemeinde.

Was sind die Schwächen der Gemeinde?

Die grosse Schwäche ist, dass sie Isebel in ihrer Mitte gewährt. Dieser Name ist symbolisch zu verstehen. Offensichtlich gab es in der Gemeinde eine einflussreiche Frau, die wie Isebel im AT einen negativen Einfluss auf die Gläubigen ausübte. Um mehr Aufschluss über diese Frau in Thyatira zu bekommen, müssen wir uns mit der Person Isebel im AT auseinandersetzen.

Nur wenige Frauen sind in den Ruf einer derartigen Verworfenheit geraten wie Isebel. Wer war also Isebel? 1 Könige 16,29-33: Ahab wird König über die 10 Stämme Israels. Es heisst: „Er tat, was dem Herrn missfiel.“ Er trieb es sogar ärger, als alle seine Vorgänger. Dabei wird gesagt, dass diese Sünden noch klein waren im Verhältnis zu Isebel, der Königstochter aus Sidonien, die er sich zur Frau nahm. Genau vor diesen Mischehen hatte der Herr das Volk Israel schon durch Mose gewarnt, indem er ihnen gebot: Ex 34,12-16. Genau das alles, wovor Gott gewarnt hatte, traf durch die Heirat zwischen Ahab und Isebel ein! Die fremdländischen Frauen waren schön, verführerisch und beherrschten ihre israelitischen Männer, so dass sie immer gottloser wurden. Das hatte verheerende Auswirkungen auf das ganze Volk Israel. Isebel liess die jüdischen Propheten umbringen und setzte Baals Propheten ein, die täglich bei ihr zu Tische sassen (1Kön 18,4.19). So fing das ganze Volk an, Götzen zu dienen und Götzenopferfleisch zu essen.

Der Prophet Elia versuchte mit allen Mitteln das Volk zu überzeugen, dass sie den lebendigen Gott anbeten - und nicht länger den toten Götzen dienen sollten. Er liess alle Baals Propheten auf dem Berg Karmel zusammenrufen und veranstaltete ein Riesenspektakel (1Kön 18,25-40). Er forderte die Propheten heraus, indem er sagte: „Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott.“ So bereiteten sie ihren Stier auf einem Altar zu und riefen einen halben Tag lang zu ihrem Gott, machten sich Einschnitte ins Fleisch, so dass Blut herauskam, doch ihr toter Götze konnte ihnen nicht antworten. Dann baute Elia dem Herrn einen Altar und legte einen Stier darauf. Anschliessend liess er dreimal vier Krüge Wasser über den Altar giessen, so dass es menschlich gesehen unmöglich war, dort noch ein Feuer zu entfachen. Dann rief er den lebendigen Gott an mit den Worten: 1Kön 18,36b-40. Nach dieser Heldentat fürchtete er sich vor Isebel, die ihm nach dem Leben trachtete und versteckte sich in einer Höhle in der Wüste (1 Kön 19). Der Herr aber tadelte Elias Unglauben und gab ihm neue Aufträge.

Isebel war Ahabs böser Geist und war auch schuldig am Tod Naboths. In Kapitel 21 (vom ersten Könige) lesen wir, dass sie Naboth steinigen liess, damit Ahab endlich sein Grundstück kriegte. Auch nach ihrem Tod war der Name Isebel der Inbegriff für Hurerei, Abgötterei und Zauberei (2Kön 9,22). Isebel war bekannt als unmoralische Frau, die Ahab und Israel zum Baals Kult verführte.

Das ist eine schwere Anklage, wenn Jesus sagt: „Ihr habt eine Isebel in der Gemeinde!“ Die Isebel in Thyatira musste ganz ähnliche Qualitäten gehabt haben. Sie wurde beschuldigt: Unzucht zu treiben (dies könnte geistig und physisch zu verstehen sein!) und Götzenopferfleisch zu essen (besonders bei den Zünften).

Dazu gab sie sich erst noch als eine Prophetin aus. Sie konnte die Glieder mit ihrer Lehre zum Teil überzeugen und negativ beeinflussen. Wir wissen nicht genau, was diese Frau konkret lehrte. Vermutlich lehrte sie nicht direkt in der Gemeinde, sondern lud die Leute zu sich nach Hause ein. Vielleicht war sie eine reiche Frau, die ein schönes Haus besass und von allen bewundert wurde. Feststeht, dass sie mit ihrem falschen Einfluss die Glieder immer mehr von der Wahrheit abwendig machte.

Isebel war erfolgreich mit ihrer Taktik, weil sie das sagte, was andere gern hören wollten: 2. Timotheus 4,3-4. Sie konnte z. B. den Christen klarmachen, dass es nicht erforderlich sei, sich gesellschaftlich zu isolieren, indem man sich von den erwähnten Zünften ausschloss. Bei diesen Zünften handelte es sich um Festmähler, die zumindest teilweise von einer religiösen Zeremonie begleitet waren. Wahrscheinlich traf man sich in einem heidnischen Tempel, wo man zuerst den Göttern ein Trankopfer darbrachte und anschliessend Götzenopferfleisch ass. An solchen Festen nicht teilzunehmen, bedeutete nicht nur gesellschaftliche Isolierung, sondern auch den wirtschaftlichen Ruin.

Isebel plädierte dafür, dass die Christen sich der Welt mehr anpassen müssten, statt alles Weltliche strengstens abzulehnen. Sie lehrte, dass Christen ihre geschäftlichen Gepflogenheiten beibehalten könnten und dass ihre fundamentalistische Weltanschauung, die überall nur auf Widerstand stosse, sektiererisch und veraltet sei. Sie erklärte, dass die Menschen in der Welt für Gottes Gemeinde nur zu gewinnen seien, wenn man ihnen mehr entgegenkomme. Vielleicht vertrat sie die Meinung, dass voreheliche, aussereheliche oder gar homosexuelle Beziehungen keine Sünde seien.

Die Frage, die sich hier stellt ist: Warum hat sich die Gemeinde in Thyatira von dieser Frau nicht schon längst zurückgezogen? Dazu wird in Kommentaren erklärt, dass sie eine Ehefrau eines Predigers oder Ältesten in der Gemeinde gewesen sein könnte. Denn sie war eine einflussreiche Persönlichkeit. Sie konfrontierte die Menschen mit Sünde und bereitete ihnen damit grosse Probleme. Es ist aber auch möglich, dass die Glieder in Thyatira wie in der Gemeinde zu Korinth dachten, sie seien grosszügige Denker, die nicht alles so eng sehen. Paulus musste sie ermahnen: 1Kor 5,1-2.6.9-11. Den Ephesern (5,11) sagte Paulus: „Beteiligt euch nicht an den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern decket sie vielmehr sogar strafend auf!“

Mit welchen Worten wendet Jesus sich an die Gemeinde?

Zuerst führt er seine Gnade ins Spiel (2Petr 3,9). Er gibt Isebel Zeit zur Umkehr und das trotz ihrer schlimmen Sünde. Hier kommt wieder einmal Gottes grosse Geduld und Barmherzigkeit zum Ausdruck.

Dann macht Jesus eine klare Gerichtsandrohung. Wenn sie nicht umkehrt, wird sie auf dem Krankenbett (κλίνη) ihre Untaten büssen. Alle, die auf sie gehört haben, werden Schlimmes erdulden, wenn sie nicht umkehren. Die Kinder Isebels werden umkommen. Alle Gemeinden werden begreifen, dass Jesus die Menschen durch und durch kennt, selbst ihre geheimsten Gedanken und Wünsche. Jeder wird den Lohn empfangen, den er verdient.

Schliesslich wendet Jesus sich an alle Treuen. Obschon er die ganze Gemeinde für ihre Unterlassung anklagt, so hält er die Treuen nicht weiter dafür verantwortlich, wenn sie am Glauben festhalten, bis Jesus wiederkommt. Sie müssen sich aber klar distanzieren von der Lehre Isebels, die nichts anderes beinhaltet als die „Tiefen Satans“.

Dann kommt Jesus zum Schluss und verspricht allen, die die Welt mit ihrer Lust und Irrlehre überwinden, dass sie an seinem Sieg über das Böse teilhaben werden (Ps 2). Er wird allen Treuen den Morgenstern geben. Am Ende der Offenbarung (22,16) bekennt Jesus, dass er selbst der Morgenstern ist. Das heisst, dass alle, die Jesus treu sind, eine besondere Beziehung zu IHM haben dürfen.

Schlussfolgerungen

Was lernen wir vom Sendeschreiben an die Gemeinde in Thyatira?

1. Wir lernen, dass wir mit der Welt keine Kompromisse eingehen dürfen, selbst wenn es uns manchmal zum Nachteil gereicht.

2. Wir lernen, dass auch Frauen manchmal eine grosse Macht ausüben können.

3. Wir lernen, dass wir falsche Gedanken und Einflüsse in der Gemeinde rechtzeitig erkennen und aufdecken müssen.

4. Wir lernen, dass alle Stärken uns nichts nützen, wenn wir uns von der Wahrheit entfernen.

Möge der Herr uns die Kraft und die Ausdauer schenken, dass wir überwinden und bis zum Ende am Glauben festhalten und so alle einmal den Morgenstern empfangen dürfen!

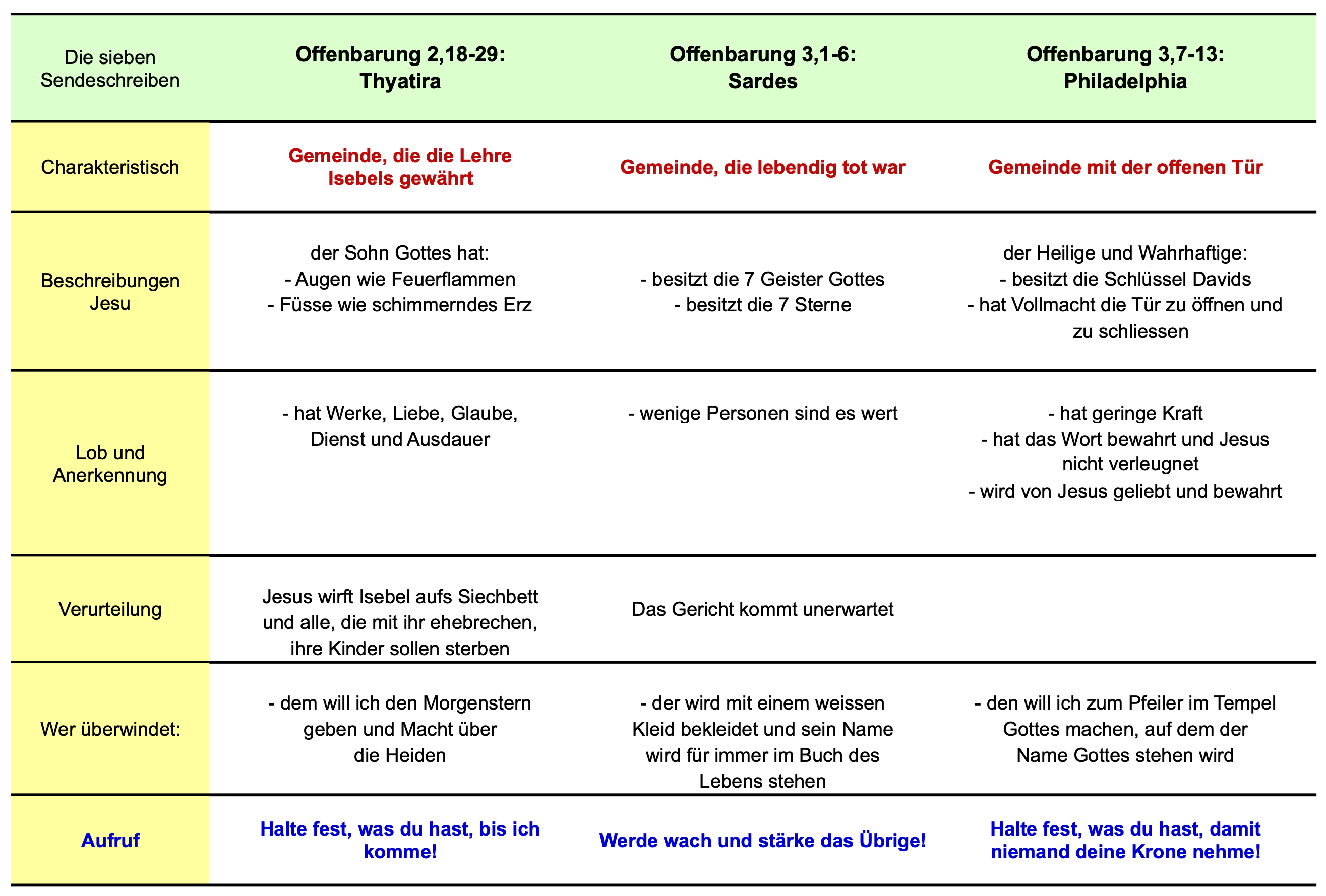

Tabelle 2